마지막까지 저항한 독립운동의 역사

1910년 8월 29일 경술국치, 그날부터 우리 민족은 일제에 맞서 의열 투쟁은 물론 교육, 외교 등에서 다양한 방식으로 독립을 위해 싸웠습니다. 그만큼 우리가 기억해야 할 많은 독립운동사가 있습니다. 그중에서도 1945년 7월 24일 일어난 ‘부민관 폭파 의거’는 광복 직전까지 독립을 향한 의지를 꺾지 않았던 애국 열사들의 불타는 ‘혼(魂)’을 보여줍니다.

1945년 5월, 일제의 수탈과 탄압에 항거하고자 류만수, 강윤국, 조문기를 중심으로 한 20대 청년들은 ‘대한애국청년당’을 조직했습니다. 같은 해 7월, 친일파 박춘금 일당은 친일 단체인 대의당을 조직하고 한국인들을 일본의 침략 전쟁에 동원하려는 목적으로 부민관에서 ‘아시아민족분격대회’ 개최를 꾀합니다. 부민관은 일제강점기 당시 공연예술 및 강연회 등이 열린 최신식 문화공간이었으나, 일제강점기 말에는 일제를 찬양하는 정치 집회 장소로 변질됐습니다. 이 소식을 접한 대한애국청년당은 친일파를 제거하기 위해 대회 당일 ‘부민관 폭파 의거’를 계획합니다. 세 청년 의사가 제조한 폭탄은 대회 당일 박춘금이 연설하던 도중 터졌고, 결국 아시아민족분격대회는 무산됐습니다. 광복을 맞이하기 불과 20여 일 전까지도 우리 민족은 독립을 쟁취하기 위한 의열 투쟁을 멈추지 않았습니다.

의거의 현장, 지금은 ‘풀뿌리민주주의’의 상징으로

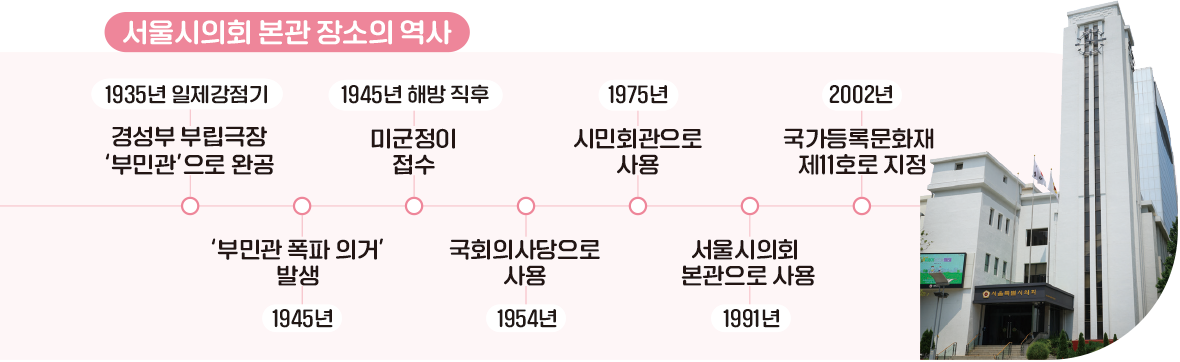

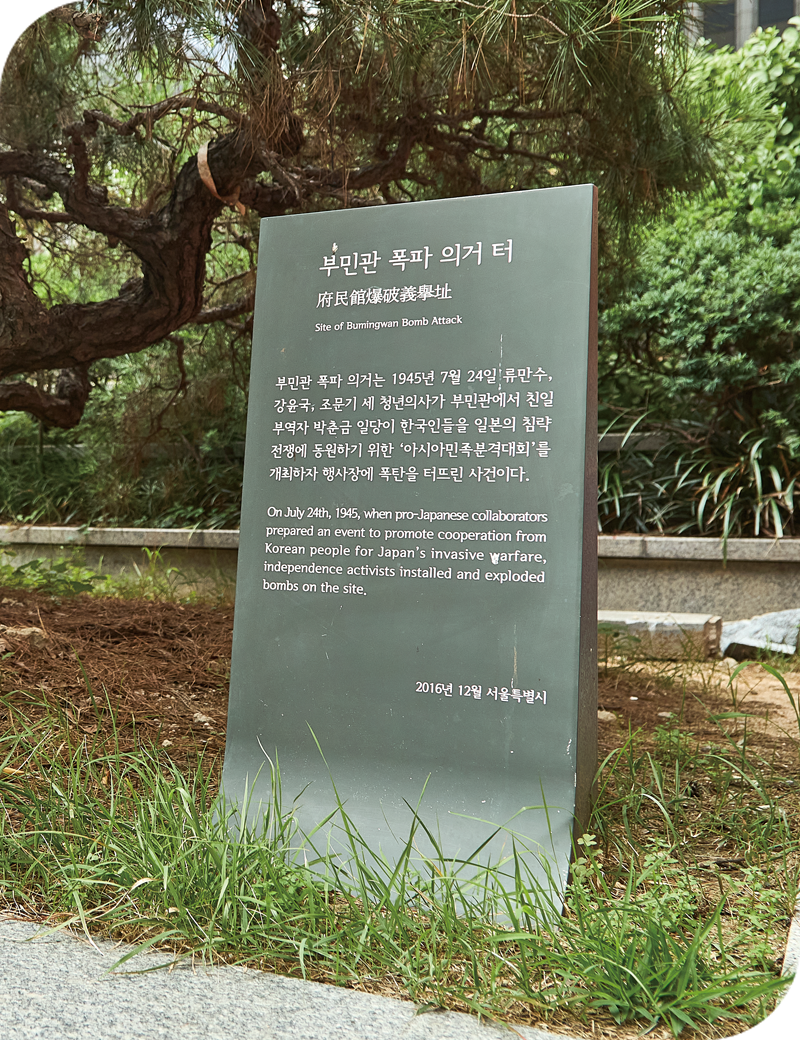

과거 부민관이 자리했던 곳이 바로 현재 서울시의회 본관 건물입니다. 서울시의회 본관 정문 계단 옆으로 가보면 ‘부민관 폭파 의거 터’ 표지석이 자리 잡고 있습니다. 지금도 풀뿌리민주주의의 산실로 시민을 위해 일하는 서울시의회가 되어 독립을 향한 한결같은 민족의 의지가 평화로운 도시 행정의 발현으로 이어지고 있는 역사의 한복판에 있습니다.

서울시의회 본관 정문 계단 옆에 있는 ‘부민관 폭파 의거 터’ 표지석

서울시의회 본관 정문 계단 옆에 있는 ‘부민관 폭파 의거 터’ 표지석