(연합뉴스 기자)

“지역구 시의원이 누군지 아세요?”

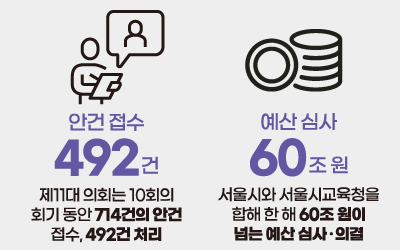

지인에게 간혹 이런 질문을 던진다. 질문을 받은 당사자 대부분은 당혹스러워하며 쉽사리 답하지 못한다. 나 역시 서울시의회를 취재하는 기자가 아니었다면 마찬가지였을 것이다. 서울시의회가 무엇을 하는 곳인지 제대로 아는 이들은 생각보다 적다. 서울시교육청을 합해 한 해 60조 원이 넘는 예산을 심사·의결하고, 실생활과 밀접한 각종 조례를 만들고 손보는 곳이라는 것을 아는 이들은 관계자를 제외하면 찾아보기 어려운 게 현실이다.

제11대 의회는 그 어느 의회보다도 분주하게 뛰었다. 지난해 7월 개원한 후 9회의 임시회와 1회의 정례회를 열어 총 714건의 안건을 접수해 492건을 처리했다.

TBS 출연금 지원 중단, 기초학력 진단 관리 강화, 다자녀 가구 혜택 확대 등 굵직굵직한 의사 결정도 했다. 올해 3월에는 시민의 교통비 부담을 줄이고자 시가 인상을 추진 중인 지하철 추가 거리 요금을 동결해야 한다는 의견을 시에 전달했다. 이처럼 꿈나무 교육부터 대중교통 요금까지 시의회의 손길이 안 닿는 곳이 없지만, 시의회는 여전히 낯설고 실생활과 거리가 먼 곳처럼 여겨진다.

혹자는 지방의회 무용론까지 꺼낸다. 자기 잇속을 챙기며 단체장 거수기 역할을 하거나 발목 잡기를 할 바엔 아예 없는 게 낫다는 게 그들의 주장이다. 발로 뛰며 민생을 챙기는 의원들이 듣기엔 억울한 소리다.

의원 배지에 만족하지 않고 시민의 눈높이에서 지역 문화시설 확충, 보행 불편 개선, 취약 계층 지원 등 삶의 질 개선에 앞장서온 이들에게 의회는 시민의 목소리를 전달하고, 정책 변화까지 끌어내는 공론의 장이다.

하지만 의정 활동 여건은 여전히 열악하다. 일하는 의회를 보여주려면 아직은 의원 개개인의 의지와 노력에 기댈 수밖에 없는 상황이다. 지난해 1월 지방의회의 독립성을 강화한 개정 『지방자치법』이 시행됐지만 의정 활동을 돕는 정책 지원 전문 인력은 의원 2명당 1명으로 제한했고, 의회 예산과 조직 구성 권한도 ‘반쪽짜리’라는 지적을 받는다.

전국 지방의회가 의회의 조직 구성권과 예산편성권을 보장하는 지방의회법 제정을 거듭 촉구하는 이유다. 이 같은 주장이 힘을 얻으려면 의회의 주인인 시민에게 더 다가가야 한다. 소모적 정쟁을 자제하며 인기 영합주의와도 거리를 둬야 한다.

취재기자가 아니더라도 시의회가 어떤 역할을 하고, 어떻게 시민의 삶을 바꾸는지를 알 수 있어야 한다. 시의회의 위상과 독립성 강화는 결국 시민의 손에 달려 있기 때문이다.